La scienza è un percorso lento, faticoso, fatto di tentativi, fallimenti e, soprattutto, di un sacco di scetticismo. Le idee davvero rivoluzionarie, quelle che cambiano le fondamenta del nostro sapere, quasi mai vengono accolte con entusiasmo. Anzi, molto spesso la reazione iniziale è una risata, un’alzata di spalle o, peggio, l’accusa di essere un ciarlatano.

La storia è piena di scienziati visionari le cui intuizioni erano così avanti sui tempi da essere bollate come “pseudoscienza”. Oggi studiamo le loro teorie sui libri di scuola, ma all’epoca erano considerati dei folli.

Quando i continenti andavano alla deriva

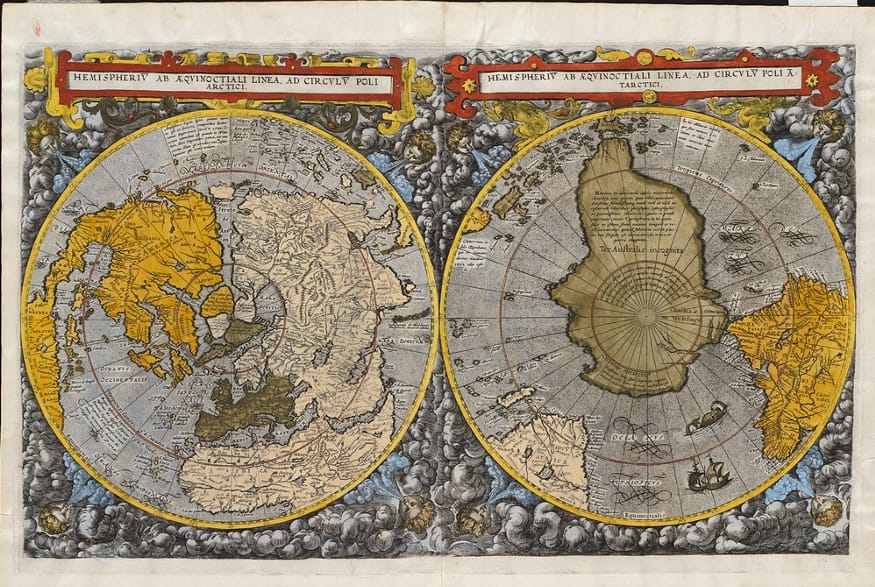

Oggi sappiamo tutti che la Terra è un pianeta dinamico, con le placche tettoniche in costante movimento. Fu Alfred Wegener, geofisico e meteorologo tedesco, a lanciare la teoria nel 1912. Guardando una mappa, si accorse di una cosa quasi banale: le coste del Sud America e dell’Africa combaciavano perfettamente, come pezzi di un puzzle. Non si fermò all’intuizione. Andò a cercare prove, e ne trovò a bizzeffe. Scoprì rocce identiche e fossili dello stesso tipo di piante e animali su continenti oggi separati da oceani immensi.

Come era possibile? Wegener formulò la teoria della “deriva dei continenti”, ipotizzando che un tempo tutte le terre emerse fossero unite in un unico supercontinente, che lui stesso battezzò “Pangea” (dal greco, “tutta la Terra”). La sua spiegazione era logica, elegante e supportata da dati. La reazione della comunità scientifica? Fu bollato come “delirante”. Il problema principale era che Wegener, pur avendo ragione sul cosa, non sapeva spiegare il come. Non riusciva a identificare il “motore” che faceva muovere queste enormi masse. Tragicamente, Wegener non vide mai riconosciuta la sua teoria. Morì a soli 50 anni, nel 1930, durante una spedizione in Groenlandia. Il suo corpo fu sepolto nella neve decenni prima che, negli anni ’60, la scoperta delle dorsali oceaniche confermasse la sua intuizione e desse vita alla moderna teoria della tettonica a placche.

L’Idea pericolosa di Darwin

Passiamo al 1859. Charles Darwin pubblica L’origine delle specie, un libro destinato a cambiare per sempre la biologia. Molti scienziati, biologi e naturalisti accolsero il suo lavoro con entusiasmo, perché finalmente dava una spiegazione organica a migliaia di dati frammentari. Ma al di fuori dei laboratori, fu il caos. L’idea che le specie, inclusa la nostra, si evolvessero nel tempo per selezione naturale, senza un intervento divino diretto, era semplicemente scandalosa.

Darwin fu investito da critiche morali e religiose. I creazionisti lo accusarono di aver creato un’ideologia materialistica che negava il ruolo di Dio e la centralità dell’uomo nel creato. Pensa che Darwin era così terrorizzato da queste possibili reazioni che tenne la sua teoria nel cassetto per quasi vent’anni. Fu costretto a pubblicare solo quando, nel 1858, ricevette una lettera da un altro naturalista, Alfred Russel Wallace, che dall’Indonesia gli descriveva, in modo del tutto indipendente, la stessa identica teoria. E per ironia della sorte, la famosa frase “sopravvivenza del più adatto” non fu nemmeno coniata da Darwin, ma dal filosofo Herbert Spencer. A Darwin piacque e la adottò nelle edizioni successive, perché la riteneva più chiara di “selezione naturale”.

Mettere il Sole al Centro: una teoria da processo

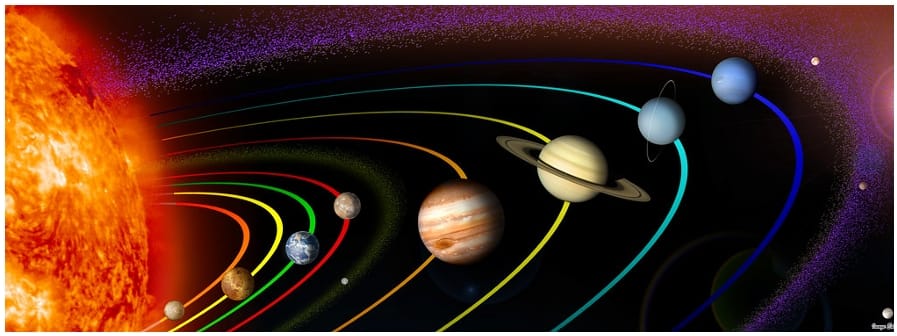

Questa è forse la storia più famosa di scontro tra scienza e autorità. Nel 1543, l’astronomo polacco Niccolò Copernico pubblicò De Revolutionibus orbium coelestium, dove proponeva un modello eliocentrico: il Sole al centro, e la Terra che gli gira attorno. Fu una rivoluzione, ma Copernico fu “fortunato”: il libro uscì nell’anno della sua morte e una prefazione, aggiunta da altri, lo presentava come un semplice modello matematico astratto, non come una descrizione della realtà. Questo lo salvò dalle critiche più feroci, almeno in ambito cattolico.

Lo stesso trattamento, però, non fu riservato a Galileo Galilei. Quando Galileo, armato del suo cannocchiale, iniziò a trovare le prove che Copernico aveva ragione (le fasi di Venere, i satelliti di Giove), le cose si misero male. Per la Chiesa, togliere la Terra dal centro significava far crollare l’intera visione del mondo aristotelico-tolemaica. Galileo fu denunciato al Sant’Uffizio, processato e, malato, costretto all’abiura, a rinnegare pubblicamente la verità che aveva scoperto. Finì i suoi giorni recluso ad Arcetri. La celebre frase “Eppur si muove!”, che avrebbe mormorato dopo la condanna, è quasi certamente un’invenzione successiva, ma descrive perfettamente lo spirito di un uomo che sapeva di avere ragione, anche contro il mondo intero.

Joseph Lister e i Germi : lavarsi le mani

Sembra incredibile, ma c’è stato un tempo in cui i medici consideravano una perdita di tempo lavarsi le mani. A metà dell’Ottocento, un’operazione chirurgica, anche per una semplice frattura, era spesso una condanna a morte. Non per l’intervento in sé, ma per la cancrena e le infezioni che seguivano. Il chirurgo inglese Joseph Lister fu il primo a collegare l’alto tasso di mortalità negli ospedali a qualcosa di invisibile. Ispirato dagli studi di Louis Pasteur sulla fermentazione, Lister ipotizzò che le ferite fossero “infestate” da microscopici organismi.

Decise di provare a combatterli. Iniziò a usare il fenolo, una sostanza puzzolente usata per disinfettare le fogne, per irrorare le fratture esposte, gli strumenti chirurgici, le garze e le mani dei medici. I risultati furono miracolosi: la mortalità nei suoi reparti crollò. Pubblicò i suoi risultati sulla prestigiosa rivista The Lancet nel 1867. La reazione? Scetticismo e ridicolo. I chirurghi di vecchia guardia lo presero in giro, considerando le sue procedure antisettiche un’inutile complicazione. Lister non fu nemmeno il primo. Anni prima, un medico ungherese, Ignaz Semmelweis, notò che le donne morivano di febbre puerperale dopo essere state visitate da medici che arrivavano direttamente dalla sala autopsie. Impose il lavaggio delle mani con il cloro e i decessi crollarono. Fu deriso, licenziato e morì in manicomio, ironia della sorte, proprio per un’infezione.

‘L’Uomo della Luna’ che sfidò il New York Times

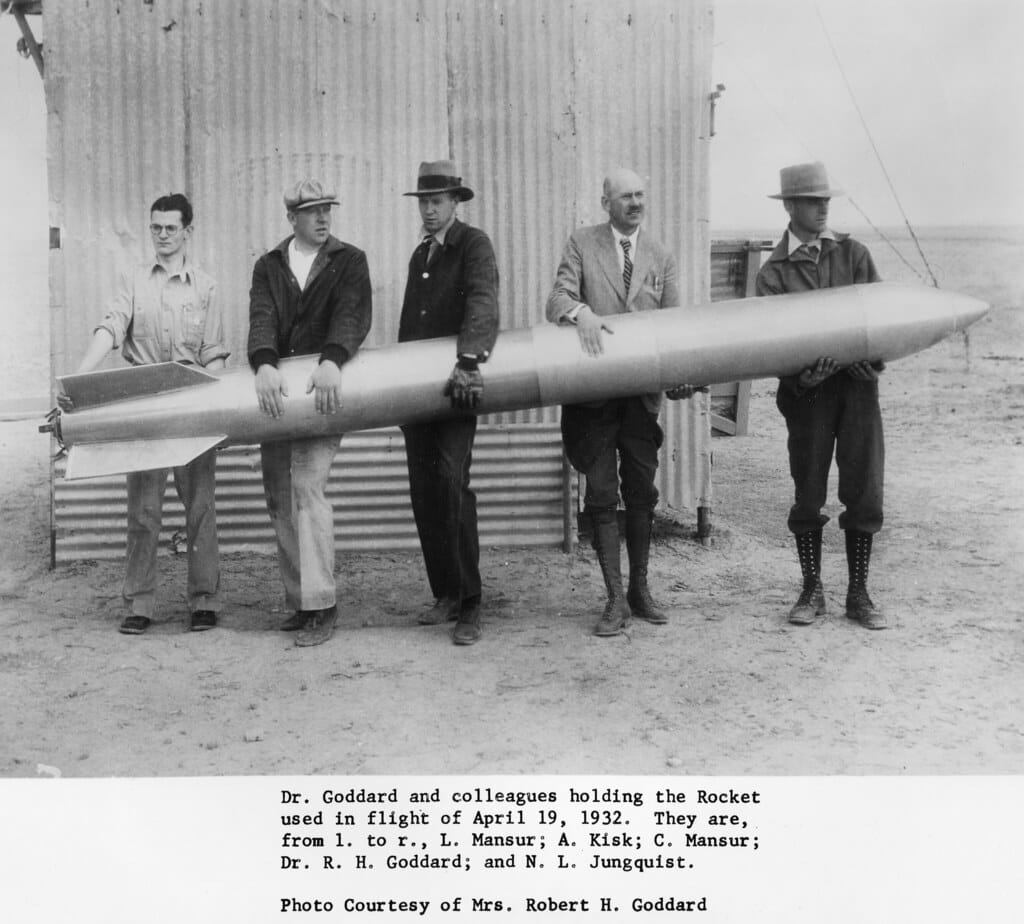

Negli anni ’20 del ‘900, l’idea di viaggiare nello spazio era roba da romanzi di fantascienza. Ma Robert Goddard, un ingegnere americano, ci credeva davvero. Fu il padre della missilistica moderna, il primo a progettare e lanciare, nel 1926, un razzo a combustibile liquido. Sognava di arrivare sulla Luna. La reazione del pubblico e della stampa fu di scherno. Nel 1920, un editoriale sul New York Times lo sbeffeggiò senza pietà, scrivendo che al “Professor Goddard” mancavano “le conoscenze di base delle scuole superiori”. Perché? Secondo il giornale, un razzo non avrebbe mai potuto funzionare nel vuoto dello spazio, perché non aveva “aria contro cui spingere”.

Ovviamente, il Times aveva torto marcio sul Terzo Principio della Dinamica di Newton (azione e reazione). Gli esperimenti di Goddard nel Massachusetts erano così rumorosi e causavano così tanti incendi che fu cacciato e costretto a trasferirsi nel deserto del New Mexico, dove la gente del posto lo chiamava “Moon Man”, l’uomo della Luna. Goddard morì nel 1945, senza vedere il suo sogno realizzato, ma le sue teorie furono fondamentali per la corsa allo spazio. E il New York Times? Il 17 luglio 1969, tre giorni prima dello sbarco sulla Luna, pubblicò una famosa ritrattazione, ammettendo l’errore e scusandosi per lo scherno di quasi 50 anni prima.

Cosa impariamo da queste storie?

Queste cinque storie ci insegnano una cosa fondamentale: la scienza non è un dogma, ma un processo. Richiede coraggio, non solo per esplorare l’ignoto, ma anche per sfidare le certezze del proprio tempo. Quella che oggi viene derisa come pseudoscienza, domani potrebbe essere la verità conclamata. È un potente promemoria a rimanere sempre curiosi e a non avere paura di sembrare un po’ folli. Dopotutto, come diceva Arthur Schopenhauer, ogni verità attraversa tre fasi: prima viene ridicolizzata, poi viene violentemente contrastata, e infine viene accettata come ovvia.

Fonte: https://www.focus.it/scienza/scienze/cinque-progressi-scientifici-fondamentali-bollati-come-pseudoscienze